原付バイクの名義変更とは、前所有者の登録情報を抹消して、新所有者の名義で再登録する手続きの事をいいます。

このページでは、個人売買などで原付バイクを譲渡する際、前所有者に軽自動車税の支払い義務が生じてしまうなどのトラブルが起こらない名義変更の方法を紹介しています。

そもそも原付バイクとは?125ccバイクの名義変更も同じ方法?

「排気量50ccの原付一種バイク」と「排気量90~125ccの原付二種バイク」は、運転に必要な免許が違ったり、軽自動車税の金額が違ったりするため、名義変更の手続きも違うと考えがちですが、排気量50cc~125ccまでのバイクは、すべて同じ方法(このページで紹介している方法)で名義変更できます。

横浜市のwebサイトによると、区役所(市役所)で手続きができる原動機付自転車等、小型特殊自動車はつぎのとおりです。

排気量が125cc以下の原動機付自転車

特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たした電動キックボード等)

排気量が20cc超、50cc以下で二輪以上の原動機付自転車(ミニカー)

step1:旧所有者が、市役所・区役所で原付バイクの廃車手続きをする

原付バイクの廃車手続きに必要な書類

≪原付の廃車手続きに必要な書類≫

- ナンバープレート

- 標識交付証明書

- 申請者の本人確認書類(免許証など)

- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

- 委任状(代理人が申請する場合に必要)

ナンバープレート

原付バイクの廃車手続きにバイク本体は必要ありませんので、ナンバープレートをバイクから外して持参します。

原付バイクのナンバープレートはボルト2本で止まっています。

プラスドライバーが一本あれば取り外せます。

原付バイクのナンバープレートの取り外し方法は下記動画を参考にしてください。

標識交付証明書

標識交付証明書は、原付バイクの車検証のようなもので、バイクの情報や所有者の情報が記載されています。

もし、標識交付証明書を紛失していても、原付バイクの廃車手続きは可能です。

標識交付証明書を紛失した場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申請書)に、標識交付証明書を紛失した旨と、所有者の「住所・氏名・生年月日・連絡先」を記入すれば、廃車申請が可能です。

参考サイト:原付の廃車手続は郵送でできますか | 軽自動車税(種別割)のよくある質問 | 渋谷区ポータル

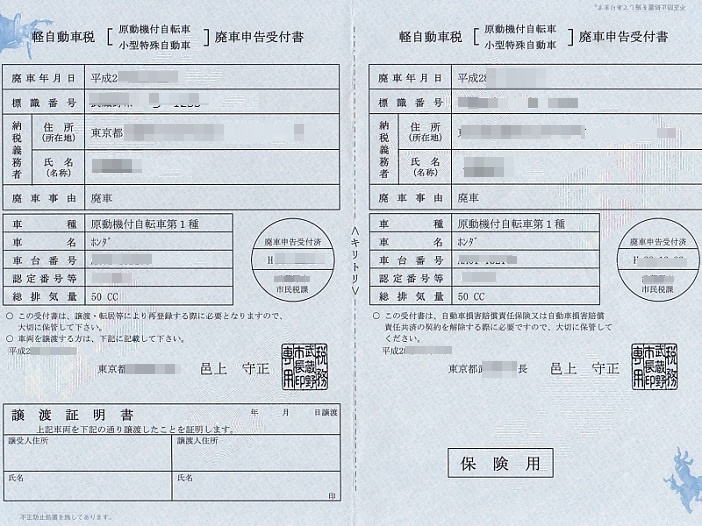

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は、廃車手続きを申請をする市役所・区役所の窓口で入手できます。

もしくは、事前に軽自動車税廃車申告書兼標識返納書をダウンロードして、持参します。

画像引用:軽自動車等の取得・譲渡または廃車、住所変更に関する手続きについて – 淡路市ホームページ

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は上記の記入例を参考に、下記の8つの項目を記入します。

≪軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入する項目≫

- 所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号

- 使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号

- 届出者の住所・氏名・電話番号

- 車名(メーカー名)

- 年式

- 原動機の型式

- 車台番号

- 排気量

原付バイクの型式や車台番号は、標識交付証明書の記載の通りに記入します。

委任状(原付バイクの廃車手続きを代理してもらう場合に必要)

所有者本人以外の代理人が、原付バイクの廃車手続きを申請する場合は、所有者からの委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要になります。

ただし、同居の親族及びバイク販売店等が廃車手続きを代行する場合、委任状は必要ありません。

委任状の書き方は下記画像を参考にしてください。

※委任する手続きは「一時抹消登録」になります。

委任状のダウンロード(PDF)はこちら

参考:原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の廃車手続 | 調布市

原付バイクの廃車手続き

原付バイクの廃車手続きは、車両に付いているナンバーを管轄している市役所or区役所の窓口で、バイクの旧所有者が申請します。

例)世田谷ナンバーの場合は、世田谷区役所で廃車手続きをします。

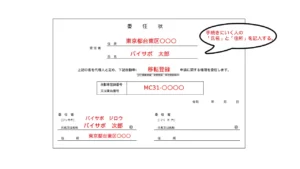

「ナンバープレート」「標識交付証明書」「身分証明書」「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を役所の窓口に提出すると、10分ほどで「廃車証明書」が発行され、廃車手続きが完了します。

※原付バイクの廃車手続きの申請費用は無料です。

新所有者には、原付バイク本体と一緒に「廃車証明書」「譲渡証明書」を譲渡します。

原付バイクの廃車手続きについて詳しくはリンク先から確認できます。

原付バイクの廃車手続きが完了しても、自賠責保険は解約になりません。

自賠責保険の名義を変更すれば、バイクと一緒に自賠責保険も譲渡できます。その場合は、自賠責保険証書も新オーナーに渡します。

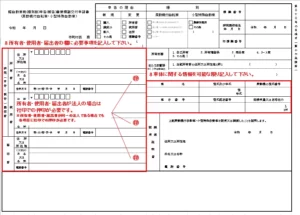

譲渡証明書の書き方

譲渡証明書に記入する項目

| 記入する項目 | 確認方法 |

|---|---|

| 車名 | 車検証または廃車証 |

| 型式 | 車検証または廃車証 |

| 車体番号 | 車検証または廃車証 |

| 原動機の型式 | 車検証または廃車証 |

| 譲渡年月日 | - |

| 氏名住所 | - |

| 印鑑 | - |

譲渡証明書の備考欄には何も記入しなくてOKです。

step2:新オーナー名義で、原付バイクの登録(名義変更)手続きをする

原付バイクの登録に必要な書類

原付バイクの名義変更とは、廃車済みの原付バイクを新所有者の名義で、再登録(ナンバー取得)する手続きのことをいいます。 ここからは、新オーナーが原付バイクを再登録する手続きを解説します。

- 廃車証明書(旧オーナーから)

- 譲渡証明書(旧オーナーから)

- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(役所で入手)

- 新所有者の身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)

- 認印(シャチハタ不可)

- 登記事項証明書 または 印鑑証明書

- 届出者(窓口に来た人)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※代理人による、原付バイク(排気量125cc以下)の登録手続きに、委任状は必要ありません。

原付バイクを登録する手続き

原付バイクの登録手続きは、新所有者の自宅住所の市役所or区役所の窓口で申請します。

例)世田谷ナンバーの場合は、世田谷区役所で登録手続きをします。

「廃車証明書」「譲渡証明書」「身分証明書」「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を役所の窓口に提出すると、10分ほどで新所有者名義の「標識交付証明書」と「ナンバープレート」が発行され、原付バイクの登録手続きが完了します。

新オーナーが自分で登録手続きする場合、原付バイクの名義変更の手数料は無料です。

ナンバープレートが新しくなる場合は、ナンバープレート代金が500円ほどかかります。

※金額は自治体によって変わります

参考サイト:原付の手続きの際の手数料は、いくらですか?| 生駒市公式ホームページ

京都市:原付バイク等の取得・廃棄・名義変更・転出・転入に伴う税申告手続

原付バイクの登録が完了したあとは、自賠責保険の名義変更をおこないます。

譲渡する原付バイクの自賠責保険が切れている場合は、ここまでで原付バイクの譲渡手続きが完了です。

新所有者が新規で自賠責保険に加入すれば、公道を走れるようになります。

step3:自賠責保険の名義変更をする

原付バイクの自賠責保険の名義変更は、契約している保険会社の営業所で行います。

※契約している保険会社は、自賠責の保険証書に記載されています。

自賠責保険の名義変更は、新所有者・旧所有者どちらでも手続きできます。

自賠責保険の名義変更の申請方法は「直接営業所に出向く」「郵送で書類を送る」の2つの方法があります。 直接営業所に出向けば、新しい自賠責証書が即日発行されますが、郵送の手続きの場合は、1~3週間ほどの時間がかかります。

参考サイト:名義が変わった(権利譲渡)|自賠責保険|ご契約者さま|三井住友海上

名義が変わった(権利譲渡) | 自賠責保険(強制保険) | お客様サポート | 東京海上日動火災保険

- 自賠責保険承認請求書(譲渡人・譲受人双方の押印されているもの)

- 自賠責保険証明書

- 標識交付証明書のコピー(新所有者名義のもの)

- 譲渡意思の確認ができる書類 ・旧所有者の印鑑証明書のコピー ・旧所有者の本人確認書類のコピー(免許証、保険証など)

参考サイト:名義が変わった(権利譲渡) | 自賠責保険(強制保険) | お客様サポート | 東京海上日動火災保険 各種Q&A:自賠責保険(共済)に関すること:異動に関するよくある質問ー国土交通省

郵送による名義変更の手順

郵送による自賠責保険の名義変更の手順は以下の通りです。

- 自動車損害賠償責任保険承認請求書を印刷し、必要事項を記入する

- 必要書類を自賠責保険の対応窓口へ送付する

- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本) が返送される

保険会社の営業所窓口での手順

窓口での自賠責保険の名義変更の手順は以下の通りです。

- 自動車損害賠償責任保険承認請求書を印刷し、必要事項を記入する

- 自宅近くの営業所へ出向く

- 必要書類を提出する

- 新所有者名義の自動車損害賠償責任保険証明書(原本)を受け取る

自賠責の名義変更をせず、そのまま原付バイクを譲渡すると?

自賠責保険は車両にかける保険であり、法令で義務付けられているのは自賠責保険の加入だけです。

ですので、自賠責保険の名義変更をしなかった場合でも、罰則などは特にありません。

また、名義変更をしないまま事故を起こしたとしても、新所有者が補償をうけられます。

ただし、保険会社からの連絡は契約者(旧所有者)にいきますので、手続きがめんどうになります。

損保ジャパンのwebサイトより引用。

Q、自動車(バイク)を友人から譲り受けました。一緒に譲り受けた自賠責保険証明書の名義は友人のままです。名義変更しなくても補償はされますか?

A,はい、補償されます。

ただし、事故にあわれた際の保険金のお支払い手続きをスムーズに進めるためにもお早めに名義変更のお手続きをお願いします。

参考サイト:契約者以外が運転しても自賠責保険で補償されますか?/損保ジャパン

ナンバーそのままで、原付バイクの名義変更をする方法

同じ市区町村内で、原付の所有者を変更する場合にかぎり、ナンバーそのままで名義変更ができます。

ただし、一度廃車にしてしまうとナンバーを返納するため、同じ市区町村内であっても、ナンバーが変わりますので注意してください。

参考サイト:原動機付自転車等の手続きについて 横浜市